ハッシュ値についてまとめ

投稿日: 更新日:

ハッシュ値とは

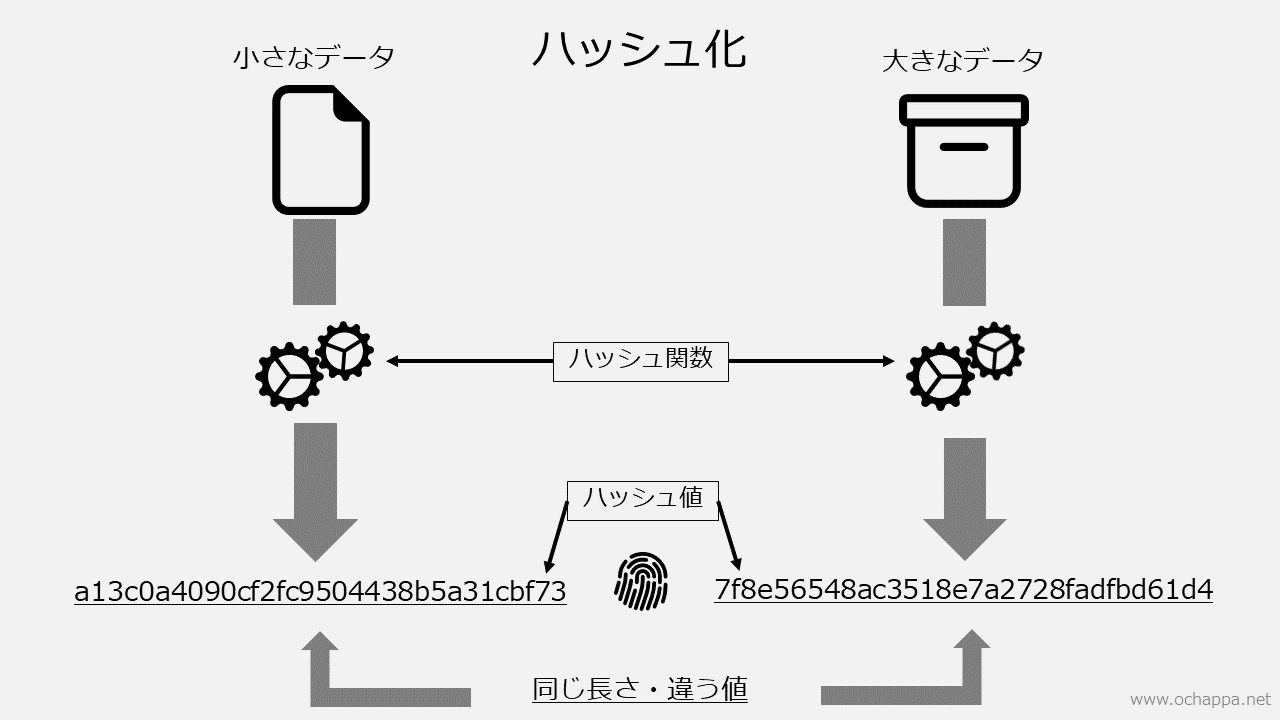

ハッシュ関数を利用し任意のデータから求められる固定長の値のことです。「データの指紋」と例えられます。ファイルの改ざん検出、パスワードの保存、デジタル署名などに使われています。

ハッシュ値から元のデータには復号化できないので「暗号化」ではありません。

ハッシュ値の特徴

- 固定長

データの大きさによらず一定の長さです。 - 一方向性

ハッシュ値から元のデータを復元することはできません。 - 入力が異なればハッシュ値も異なる

異なる入力に関しては高確率で異なる値が出力されます。

この3つが特徴としてあげられます。

ハッシュ値を求めるにはハッシュ関数を利用します。MD5、SHA-256など種類があり、ハッシュ値の長さも異なります。

衝突について

衝突・・・異なるデータでハッシュ値が一致すること。

ハッシュ値のパターンは有限なため衝突を起こす場合があります。

SHA-256の場合ハッシュ値の長さはbitより、衝突を起こす確立はです。

です。1無量大数がなので衝突はかなり低い確立であることが分かります。

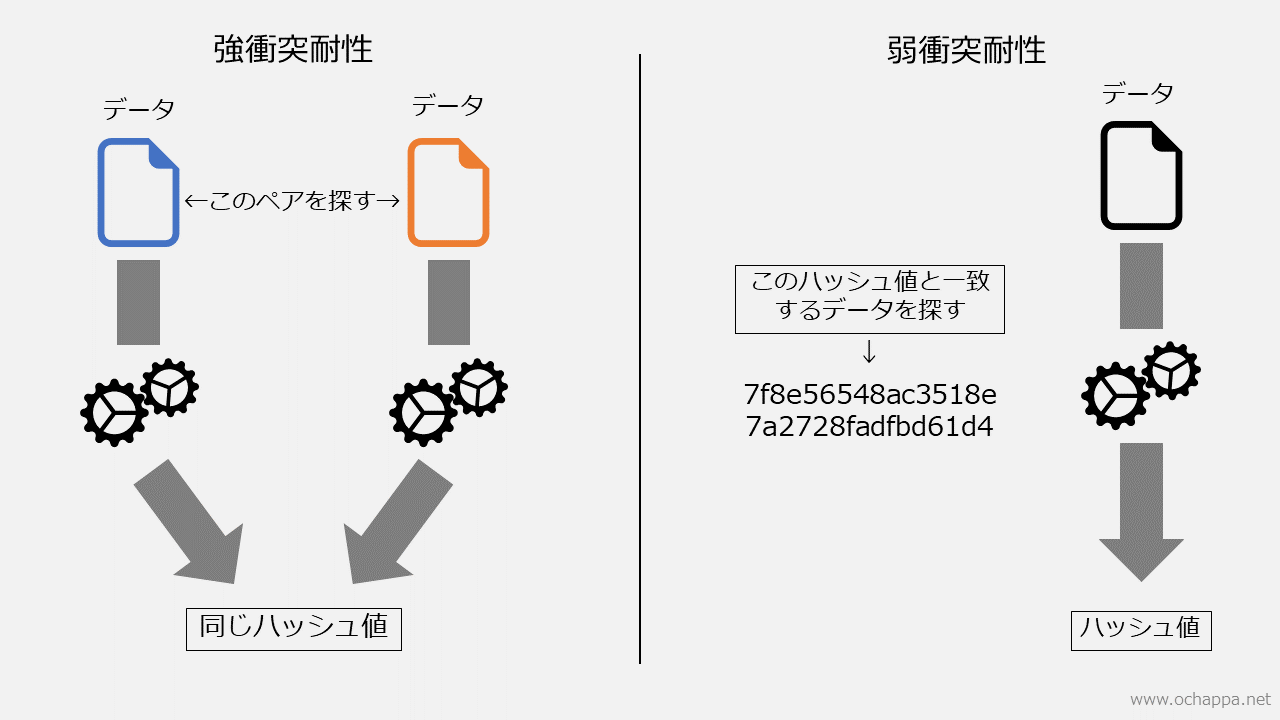

強衝突耐性と弱衝突耐性

耐性が強い、弱いという意味ではありません。

強衝突耐性・・・「同じハッシュ値になるデータの組」の見つけにくさを言います。

弱衝突耐性・・・「あるデータと同じハッシュ値になるデータ」の見つけにくさを言います。

強衝突耐性とは、ハッシュ値はなんでもいいから同じ値になるデータの組を探すのに対し、弱衝突耐性とは、一致させたいハッシュ値が決まっているのが違いです。

まとめ

ハッシュ値の特徴について分かってもらえたら嬉しいです。衝突耐性と弱衝突耐性は混乱しないよう気をつけてください。

参考文献

結城浩(2015)暗号技術入門 第3版